Prontamente orna de nuevo esta columna, y se honra mucho con ello, el nombre de Jorge Mañach, presencia harto merecida no sólo por su propia valía como escritor e intelectual de prolongada y fructífera trayectoria, sino también por lo mucho que de su vasta producción para la prensa periódica cubana permanece aún en el olvido, en añejas publicaciones que, al más delicado roce de unos curiosos dedos ávidos de descubrimientos, amenazan con convertirse en trizas y con hacer desaparecer para siempre vestigios patrimoniales de la literatura y la cultura de Cuba.

Reiniciamos, pues, nuestras CUBAÑEJERÍAS con esta conmemoración del centenario de una de las piezas narrativas de Jorge Mañach (1898-1961), acaso la más conocida y estudiada, no obstante, que sepamos, no haberse republicado contemporáneamente. En efecto, en el venidero octubre hará justamente un siglo de que el después connotado y controvertido ensayista y hombre público cubano Jorge Mañach diera a conocer en una revista de Cuba “El aschanti”, una de sus primeras creaciones narrativas cuya escritura él mismo fechó en Cambridge –donde cursaba estudios entonces– ese mismo año 1919, pero que bibliográficamente es referenciada y estudiada por su republicación independiente un lustro más tarde, o sea, en 1924, en la colección Nuestra Novela, pero bajo otro título que incorpora en su enunciado al protagonista masculino de la breve narración: Belén el aschanti.

Los investigadores del quehacer narrativo y periodístico del autor de Indagación del choteo han actuado, en criterio del columnista, con cierta desidia en el pesquisaje de las primeras creaciones suyas, atenidos a planteos del propio autor y de algunos estudiosos que las situaban hacia comienzos de la década de 1920. Incluso una compilación reciente, que intenta rectificar imprecisiones anteriores al respecto (Jorge Mañach, Literatura cubana. Glosas, Editorial Letras Cubanas, 2018, con selección y prólogo de Marta Lesmes) no alcanza a dilucidar el asunto, pues ubica la que considera su primera publicación periodística en La Habana (el artículo “José Rafael Pocaterra”) en la revista Bohemia el 11 de julio de 1920. Sin embargo, la realidad constatada hace años por este columnista es bien distinta. En el trienio 1917-1919 ya había colaborado Mañach al menos en ocho ocasiones en la misma revista Bohemia con artículos sobre pintores como Ignacio Zuloaga y Alejandro Ferrant, escritores como Oscar Wilde y Azorín, a los que se añaden cuatro incursiones en el género narrativo que cultivó hasta finales de la década posterior; textos todos completamente desconocidos hasta el presente, incluso, desde el punto de vista bibliográfico, tal como sucede con su primicia narrativa, el cuento “Little Diego”, escrito en inglés y publicado en 1916 en una revista estudiantil −se afirma que del Cambridge High and Latin Schools−, pero no localizado hasta hoy, por más que se le ha buscado intensamente por diversos estudiosos.

Esta nueva “cubañejería” presenta, pues, a un siglo de su escritura y primera aparición pública, “El aschanti”, en la versión original recogida en la antaño prestigiosa Bohemia que posteriormente acogería no pocas colaboraciones de Mañach más centradas en lo político, y en la cual verían la luz sus postreras incursiones en la prensa periódica cubana insular. No son muchas las modificaciones detectables respecto de esta de 1919 en la versión definitiva de 1924, en la que se han basado los no muy numerosos acercamientos a la pieza. No se va, por ello, a marcarlos aquí, sino a dejar esa perspectiva más especializada para un volumen en preparación que recogerá algunos de esos desconocidos textos narrativos de Mañach junto a otros de carácter periodístico igualmente ignorados, algunos de los cuales depararán la grata sorpresa de ver develado un seudónimo bajo el cual dio a conocer una serie de breves crónicas sobre temas diversos. No abundamos al respecto en esta ocasión, sino que dejamos a los interesados en la intriga, como popularmente se dice: “con la miel en los labios”.

Belén el aschanti, vista desde esta perspectiva de su publicación original en Cuba, cinco años antes de la tenida como primera (y única hasta el momento, debe añadirse), en una revista de ya amplio alcance y nutrido público lector como Bohemia, acrecienta su valor como exponente de la narrativa de tema negro en la época de la llamada “república neocolonial”. Se adelanta a obras como La raza triste (1924) de Jesús Masdeu, por ejemplo. El crítico Alberto Garrandés considera que en ella “se prefiguran los rasgos más notorios de la misteriosa relación que entablan Mariceli y Caniquí”, protagonista este de la novela homónima (1936) de José Antonio Ramos, que comenzara a gestarse pocos años después de la aparición de la narración de Mañach, tras un viaje de Ramos a Trinidad hacia 1928. También se han ocupado contemporáneamente de esta obra de Mañach, entre otros, Víctor Fowler en “Estrategias para cuerpos tensos: po(li)(é)ticas del cruce interracial” (Temas, La Habana, enero-marzo, 2002, pp. 109-110) y Marta Lesmes en “Acerca de los textos narrativos de Jorge Mañach” (en Seis enfoques sobre Mañach, Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de La Habana, 1999, pp. 49-58).

No es interés nuestro en el desempolvamiento de esta primicia, detenernos en los valores e importancia epocales, y hasta posteriores, de la obra. Antes bien quisiéramos enfrentar a nuestros “cubañejeros” seguidores con una pieza que requiere una atención y una valoración críticas que la ubiquen de modo definitivo en el sitial merecido en el proceso evolutivo de la narrativa cubana y en el contexto de la escasa producción mañachiana en el género, así como en la vastedad de su obra total, tareas que las características meramente “redescubridoras” o “rescatadoras” de esta columna nos inhiben a acometer.

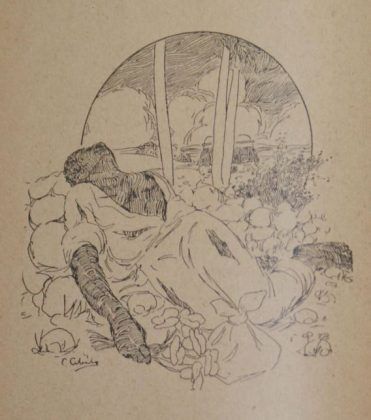

Sí conviene comentar de modo breve, porque coadyuvaría a orientar el cumplimiento futuro de tales objetivos por quienes se interesen en ello, algunos aspectos sobre la colección Nuestra Novela donde apareció la edición de 1924 de la narración de Mañach que nos ocupa, con el valor agregado de que fuera ilustrada por Eduardo Abela en la cubierta y en páginas interiores. Se trató de un proyecto creado en 1924 por el periodista español Aurelio Gutiérrez Riancho (según asevera Jorge Domingo Cuadriello en su Diccionario bio-bibliográfico de escritores españoles en Cuba. Siglo XX), al que sustituyó, tras la publicación en octubre del número 5 donde apareció la obra de Mañach (según se anuncia en el pequeño volumen), el también español Eutiquio Aragonés Iturbide, quien, además, asumiría la dirección de la colección desde el siguiente número, o sea, el 6, de noviembre, en el que publicaría su “novela breve” La vida por un beso. Aragonés fue un escritor y periodista muy activo en el panorama literario cubano de la década y de su autoría es especialmente recordable por el libro Los temas fundamentales de Hispanoamérica (Librería de Alejandro Pueyo, Madrid, 1927). En una de sus “Glosas”, de fecha imprecisa, pero anterior a la salida de su aporte personal a la colección, Mañach menciona a los cuatro autores que lo habían precedido en el proyecto, a saber: los españoles José María Uncal (El hombre de la pipa), Julio Sigüenza (El Lobo), J. Amber Aruza, y “el proletarista cubano Domenech”, que supongo aluda a Francisco Domenech (1882-1966), también dramaturgo de fuerte orientación social. Asimismo, Mañach valora el proyecto con las siguientes palabras:

No creo yo que sea toda esta, ni por su cantidad ni aun por su merecimiento artístico, que no es escaso, obra que constituya un aporte formidable a nuestra cultura literaria. Propónese meramente distraer una velada o un trayecto de tranvía, y lo consigue, por modo muy discreto y ameno. Pero es además, en cierto modo, una obra de divulgación, de emulación, de estímulo; con modernidad equivalente a la de una revista o de dos periódicos, los supera en inspiración y permanencia, acicatea el gusto de la lectura literaria, descubre potencialidades y valores, fomenta un género como el de la novela corta, muy desmayado entre nosotros, y establece una iniciativa de publicidad barata que pudiera resultar prestigiosa y fecunda. (Jorge Mañach: “Nuestra Novela, nuestro libro”, Literatura cubana. Glosas, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2018, p. 304).

Nada más por el momento. Esperamos que estas líneas de presentación estimulen a los “cubañejeros” lectores de Rialta Magazine no sólo a reencontrarse con las “Cubañejerías”, que ahora reiniciamos y a las que prometemos dotar de mayor sistematicidad en lo adelante, sino a acercarse a esta muestra de la poco estudiada narrativa del gran ensayista, periodista, profesor, intelectual y hombre público cubano Jorge Mañach, personalidad harto relevante de la cultura cubana del siglo pasado, cuyas enseñanzas en todos los aspectos de su quehacer tienen mucho aún que aportarnos a los que hemos venido después.

* * *

El aschanti. Cuento de antaño

Por Jorge Mañach

Para Juan Clemente Zamora

La noche tropical, lánguida y azul, había cerrado sobre la plantación. Un hálito de paz y de misterio, lleno de emanaciones selváticas, se cernía sobre la arboleda, mientras que, a lo lejos, entre el cañaveral, la negrada danzaba a la luz de la luna un ritual salvaje y simiesco, acompañado del repiqueteo triste e isócrono del tambor.

Después de la comida, D. Gabriel y Niña Cuca habían salido al colgadizo de la casa de vivienda a tomar la brisa, que a aquella hora traía un perfume lascivo de naturaleza en gestación. Adentro, en el oratorio, el resto de la familia rezaba el rosario.

Niña Cuca no gustaba de los rezos. Prefería pasar la velada en el cobertizo, aspirando voluptuosamente las bocanadas de humo de Papá Gabriel, que, cerca de ella, se mecía muellemente en su hamaca, extendiendo la mano de vez en vez para acariciar distraídamente las trenzas sedeñas de “su hijita”. En la semioscuridad del colgadizo se percibían vagamente las manchas claras y movibles de los abanicos de palma, aleteando con un ritmo continuo y pausado.

La puerta que daba entrada a la casa se abrió lentamente, con leve crujido, pintando sobre el suelo y la baranda de madera una faja de luz verdosa que provenía de la araña de la sala. Seguidamente, en el rectángulo iluminado se recortó la silueta hercúlea de Belén, el esclavo aschanti, que traía una bandeja con dos grandes vasos de refresco de tamarindo. Salió al cobertizo, haciendo gemir el entarimado bajo su peso ciclópeo, y, después de dejar sobre una mesilla de mimbre el servicio, quedóse junto a la baranda erguido, con los brazos nervudos cruzados sobre el pecho, mientras sus pupilas fijas y brillantes seguían con extática terquedad el balanceo de Niña Cuca en su sillón. Ella, sobrecogida misteriosamente por aquella mirada, en la cual los resplandores de la sala ponían un lívido destello, se meció un momento nerviosamente y extendió una mano en la obscuridad hacia Papá Gabriel, que seguía fumando en silencio:

—Mi hijita, mi hijita… –dijo el padre con voz arruladora–. ¿A quién quiere mucho mi hijita?

Ella se acercó a él medrosamente y le susurró estremecida:

—Papaíto… dile a Belén que se vaya… ¿Por qué se queda ahí?

El punto de luz del veguero de Papá Gabriel describió una trayectoria veloz en la sombra, y se oyó la voz del amo, áspera e imperiosa:

—¿Qué haces ahí que no te largas?

El negro se replegó, como si hubiera recibido un latigazo; las tablas del portal gimieron de nuevo bajo sus plantas desnudas, y ya iba a pisar el dintel de la puerta cuando se volvió, y en voz humilde, extrañamente timbrada de rencor y de súplica, insinuó:

—¿La niña no quié un cocuyo eta noche?

—No… Vete.

—Le tengo cojío guacamayo… ¿no quié tampoco?

—No, vete… No quiero…

Por un momento todavía el negro permaneció callado frente a ella. Luego don Gabriel carraspeó amenazadoramente desde su hamaca y el tórax musculoso de ébano se iluminó otra vez bruscamente al trasponer el esclavo la puerta.

Se rehízo un largo silencio, intensificado por el repiqueteo lejano del tambor y por el siseo provocativo de los grillos en la chamarasca. Don Gabriel daba largas chupadas al veguero, cuya lumbre, ora teñía de breves resplandores las patillas y pechera del colono, ora danzaba caprichosamente en la sombra, con el vaivén de la hamaca, como una gran luciérnaga roja.

La voz algo trémula y siempre mimosa de la joven se oyó de pronto:

—Papaíto, yo quiero que botes a ese negro… Me da mucho miedo…

—¿Eh?… −hizo el padre, con perezosa sorpresa.

—Me da mucho miedo, papaíto… –repitió ella–. No ves cómo me mira… Parece como si me quisiera comer…

Don Gabriel rio la ingenuidad.

—No digas boberías, niña. Belén es un buen muchacho; lo que tiene es que está muy jíbaro todavía, ¿sabes?… Tiene que aplatanarse.

—Es que no me quita ojo de encima, papaíto –insistió ella casi con desolación−. Me mira de una manera…

—¿Cómo?

–Así… muy raro, no sé… Le tengo mucho miedo.

Y la voz de la Niña Cuca adquirió el balbuceo penoso de los sollozos. Don Gabriel se alarmó; echóse fuera de la hamaca y, atrayendo a la joven hacia sí.

—No llores –le dijo–. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿te ha hecho algo el muy salvaje?

Con ese apocamiento propio de la mujer ante la cólera que ella misma provoca, Cuca atenuó la acusación. No, el esclavo no le había hecho nada; no había por qué asustarse; él la quería mucho, y todos los días subía guacamayos del jardín y le traía cocuyos.

—Si vieras, ¡más grandes!… Así, como tu tabaco.

—Entonces, ¿por qué le tienes miedo? –volvió a preguntar el padre, más calmado.

—Qué sé yo… ¡Es tan grande, tan grande…! ¡Y tiene los dientes tan blancos!… Si vieras, cuando se ríe, se parece a los perros del batey… A veces habla solo…

Cuca se calló después de proferir estas palabras, que en el ambiente del colgadizo ensombrecido habían sonado como ungidas de misterio. Don Gabriel la miró vagamente por algún tiempo, y luego, como si continuara en voz alta alguna muda reflexión, dijo, con su acento peninsular, en el que su larga vida en los trópicos había puesto un leve dejo de dulcedumbre:

—Es un poco díscolo a veces, ese Belén… Pero ya se le va quitando. Cuando lo compré, hace seis o siete meses, me sublevaba a toda la dotación… Tiene mucho ascendiente entre los otros, ¿sabes? Es un aschanti.

—¿Sí? ¿Y qué cosa es un aschanti, papaíto?

—Son una tribu de África, hijita… Una tribu guerrera, muy brava y muy temida. Por eso no los vencen nunca, y son muy pocos los que caen prisioneros de las otras tribus, que los venden a las factorías de esclavos de la costa. De allí los traen a Cuba, y para conseguirse uno es menester pagarlo a peso de oro. Belén mis buenos doblones me costó…

—Entonces Belén es muy valiente, ¿no, papaíto?… ¿Por qué lo cogieron?

—No sé, hija mía… Lo herirían, quizás.

Hubo un breve silencio, en el cual se oyó casi imperceptiblemente la respiración agitada y en vano contenida de la joven. La luna iluminaba ahora por un claro del follaje un ángulo del colgadizo, cuya luminosidad se reflejaba con dos puntitos verdosos en las pupilas negras y dilatadas de la criolla.

—Papaíto… –preguntó ella con vacilación, como si temiera delatar su inquietud–. ¿Hay muchos negros como Belén en el ingenio?

—¿Aschantis?

—Sí, de esos…

—No. Belén nada más. Los otros son congos, la mayor parte. Hay tres o cuatro ebros, esos que ves que parecen mulatos, y como una docena de carabalíes. ¿Los oyes cantar?… Son esos…

En efecto, la música salvaje y lejana, que hacía algún tiempo se había apagado, rasgó de nuevo el silencio de la plantación. Era un doliente repiqueto de tambor, acompañado de un gruñido sordo y continuo, con extrañas modulaciones guturales que se interrumpía de vez en cuando con un alarido corto y agudo, como de bestia herida. Luego, se hacía otra vez el silencio y se percibía el susurro de la fronda de los tamarindos y las guásimas, melodioso y tenue como un suspiro.

A Niña Cuca le inquietaba el dejo lánguido y trágico a la vez de aquella música exótica, produciéndole una infinita tristeza, mezclada de terror. Su padre no había querido nunca llevarla a ver aquellas danzas misteriosas, que tenían lugar cada noche en la arboleda; pero su imaginación de criolla, documentada por las consejas de las esclavas, se forjaba de la ignota ceremonia una noción cálida y fantástica. Veía a los esclavos todos juntos y desnudos, untados los cuerpos obscuros de aceite de coco, dando vueltas en derredor de la hoguera sagrada, con las manos en la nuca y las piernas en alternada flexión. En el centro, junto al fuego, todo enrojecido de trémulos resplandores, un negro golpeaba el enorme tambor, hecho de un tronco de un árbol y una vejiga de buey.

De sus paseos por la plantación, acompañada por don Gabriel y por alguno de los mayorales del ingenio, guardaba impresiones que habían herido vivamente su imaginación, propiciada ya por los relatos fantásticos de las esclavas, que ella gustaba de oír todas las noches en la cama, antes de dormirse. Cuando, en sus excursiones, acertaba a pasar por entre los esclavos cultivadores, que vivían en chozas cerca de los plantíos de caña y de maíz, las negras y los rapazuelos desnudos la miraban con atónita admiración, deslumbrados por su pálida belleza tropical y por sus amplios vestidos de tela blanca, que rebosaban de la volanta en una undosa espuma de encajes. Algunas veces, ella hacía detener el carruaje para mirar curiosamente al fondo de aquellas chozas de caña, negras y sórdidas como cubiles, frente a las cuales se acenagaba la tierra roja, encharcada por el agua jabonosa de las bateas. No lejos, junto a la valla del maizal, hozaba, voraz y panzudo, el puerco libertador, alimentado con los desperdicios del terruño que la ley proporcionaba a cada esclavo para facilitar su emancipación.

El interés de Niña Cuca había tomado visos de piedad desde que le contaron de aquel suicida carabalí, cuyo cuerpo había sido quemado y aventadas sus cenizas, para escarmiento de los demás. El infeliz, como todos los de su tribu, creía sin vacilación que a su muerte retornaría en carne y hueso a la selva añorada y lejana. Era aquel el séptimo suicidio en un año, y don Gabriel, que no era ni cruel ni intolerante, pero a quien “su dinero le costaban” los esclavos, en aquella época importados de contrabando, juzgó plausible sacrificar sus escrúpulos a los intereses del bolsillo y de la disciplina, e hizo quemar el cadáver del suicida, en presencia de toda la negrada. Cuquita lo había sabido. Una de las esclavas que servían en la casa de vivienda, y que por ser carabalí tuvo especial empeño en asistir a la cremación, le había enterado de cómo el cuerpo del suicida, rugoso y grisáceo por la descomposición incipiente, se había retorcido sobre la pira en una contorsión grotesca, crepitando bajo la caricia urente de las llamas, hasta convertirse en una triste pavesa.

—No le diga naíta al Amito, Niña, capá de matalme… −y Cuca, con los grandes ojos obscuros muy abiertos, había dicho que no con la cabeza, sintiendo que la influencia de aquella visión macabra anudaba la voz en su garganta.

Poco tiempo después llegaba Belén, el aschanti, a la plantación. Don Gabriel había anunciado ufanamente su compra, en la mesa, a la hora del almuerzo:

—Hoy he comprado tres negros hermosísimos. Figúrense que uno de ellos es un aschanti. Por supuesto que me ha costado un dineral… Pero ¡qué ejemplar! Quisiera que lo viérais: un objeto de lujo.

Y en su entusiasmo, don Gabriel hablaba de la adquisición como si se tratara de un potro árabe o de un toro semental de pura raza.

No pocas veces, sin embargo, estuvo casi a punto de arrepentirse de su compra el opulento azucarero. Belén –como se había cristianizado al aschanti desde un principio– no se avenía a la pérdida de su libertad salvaje: rezongaba de continuo, ocupaba las horas de faena en el corte merodeando por la plantación o escapándose a la manigua, razón por la cual húbose, más de una vez, de “soltarle los perros”, enormes mastines de cazar esclavos cimarrones que constituían la policía eficacísima del ingenio. Había más de veinte en la hacienda: corpulentos, fornidos, tersos de piel y de línea, con una franca hostilidad hacia los negros, cuidadosamente inculcada por el brutal método de amaestramiento a que eran sometidos, y que consistían en administrar regularmente a cada animal un vapuleo, enérgico y lo bastante prolongado para fomentar su rencor hacia los negros punitivos, sin llegar al punto de abatir el temple feroz de las bestias.

Cuando algún esclavo osaba escaparse, echábanse sobre su rastro a los mastines, que, guiados por su olfato infalible, no tardaban en dar con el paradero del insurgente. El último refugio del triste solía ser la copa de alguna ceiba. Así “arbolado” sitiábale la perrada hasta que acudían a su captura los mayorales de la hacienda.

En este trance se había hallado el aschanti en varias tentativas de escape. A su llegada, atado codo con codo y casi desnudo, don Gabriel se imponía a los capataces, que querían castigarle abrasándole el torso con hierros candentes, mientras que el africano, estoico y agresivo, con los ampulosos brazos cruzados sobre el pecho, se encerraba en un silencio lleno de insolente desprecio.

—Cualquiera diría que tiene sangre española este condenado –murmuraba don Gabriel, y se quedaba contemplándole, con una benevolencia mezclada de admiración.

Cuatro meses hacía que formaba parte el aschanti de la dotación cuando se operó en él un cambio extraordinario.

Una de las varas del volante de Niña Cuca se quebró durante un paseo por la calzada, al tratarse de salvar una cuneta, y se había tenido que recurrir a Belén, cuya fuerza hercúlea era de todos conocida, para arrastrar el carruaje calzada abajo y campo traviesa, hasta la casa de vivienda. Aquel incidente dio ocasión para que en el alma bárbara y primitiva del esclavo surgiera una recóndita devoción hacia la niña pálida, que hasta entonces apenas si había visto alguna vez de lejos, en la guardarraya cercana a la casa de vivienda, haciendo albear sus miriñaques entre los rectos troncos de los cocoteros.

Desde el día del incidente Belén había sido otro. Habíase convertido de agitador en espía de los demás esclavos, a quienes dominara con su potente arrogancia; y en el corte mostraba tal aplicación y afán, que asombrara a los mayorales, hechos antes a tratarle a punta de férula. Don Gabriel había seguido con atención, y también con alguna sorpresa, aquel cambio repentino que justificaba sus mejores esperanzas, y no supo oponerse cuando, una tarde, Belén ofreció devolverle terruño y lechón, por quedarse con el amo “para siempre”. Tan insólito desprendimiento decidió el ingreso del aschanti a la servidumbre de la casa de vivienda en calidad de “criado de mano”.

Aquella noche, empero, don Gabriel, inquietado por las aprehensiones de Niña Cuca, recapacitaba… “¿Por qué le tenía miedo al esclavo la niña? ¿De qué naturaleza eran aquellos temores que en ella suscitaba la mirada insolente del aschanti? ¿Se habría «el muy bárbaro» atrevido a «meterse con su hijita»?” Y mientras se hacía mentalmente estas preguntas, en la penumbrosa tranquilidad del colgadizo, Don Gabriel repasaba vagamente en su memoria viejas anécdotas de esclavos apasionados y bestiales que habían pagado con su vida inicuas profanaciones.

Por otra parte, la actitud de su hija daba también mucho que pensar a don Gabriel. Aunque ella tratara de ocultarlo, era manifiesto que su nerviosidad obedecía a razones más graves que la de un mero tedio infantil. Desde hacía algún tiempo, recolegía ahora Papá Gabriel, Cuquita estaba más pálida y más triste que nunca. Su madre decía que eran achaques de los quince años, y las viejas esclavas que cuidaban de ella hablaban de los sueños agitados de la niña, que se despertaba a menudo por la noche y se incorporaba en el lecho, asiendo nerviosamente el mosquitero de gasa y mirando, como alucinada, a través de la ventana, hacia el jardín, que erguía sus frondas negras contra el cielo trémulo de la noche. Por las mañanas se quedaba encerrada en la alcoba, leyendo los libros de la biblioteca de su abuelo, en vez de bajar como antes a la biblioteca a cazar lagartijas. Ya no iba a rezar al oratorio: decía que “le daban miedo las velas”; y el único que podía sustraerla a su melancólico aislamiento era Papá Gabriel, que se la sentaba en las piernas y se dejaba mesar de ella las largas patillas canas con paternal arrobamiento. A veces, cuando Cuquita se hallaba entregada a estos mimos, entraba en la habitación el aschanti con un cestillo lleno de guacamayos y de albahaca. Niña Cuca se estrechaba entonces contra el pecho de su padre y su cara risueña se velaba con una sombra de gravedad. Don Gabriel entretanto bromeaba con el esclavo que “le cogía flores a la pequeña”, y al ver aquella insólita delicadeza del negro, se lamentaba de que Belén “no tuviera el pellejo blanco”.

—Sería un buen mozo, ¿eh, Cuquita? ¿Verdad que sería un buen mozo?

Y la joven asentía con la cabeza, bajos los ojos, artificiosa la sonrisa, nerviosamente afanadas las manos, finas y transparentes, en abrochar y desabrochar la pechera almidonada de Papá Gabriel.

Pero de todo esto, hasta aquella noche, el viejo hacendado no había sabido inferir nada preciso: sabía que la niña “tenía algo”, y parte por pereza mental, parte por instintivo optimismo de padre, terminaba invariablemente por acogerse al parecer de su esposa: “era la mujer que retoñaba”… Aquella noche, sin embargo, se le había antojado por primera vez que el algo que Cuca tenía pudiera ser de un carácter más grave. ¿Serían ilusiones suyas? A él también le habían dado miedo, hacía un rato, las pupilas brillantes y abultadas del esclavo.

El cucú de la sala cantó las diez. Allá en el batey ladraron a porfía los canes; luego, todo quedó en silencio, interrumpido apenas por el croar gangoso de una rana junto al estanque. Don Gabriel tiró el cigarro por encima de la baranda y se levantó de la hamaca.

—Vaya, a la cama, Cuquita; hay muchos mosquitos aquí.

Y ya en la sala, semialumbrada ahora por un quinqué de “luz brillante”, don Gabriel encomendó la joven al cuidado de la vieja esclava, que modorreaba en un taburete, con una colilla prendida de los labios saledizos y morados.

Cuca no durmió aquella noche. La fascinación de las pupilas alumbradas y de la sonrisa contumaz del aschanti se había enseñoreado de su espíritu durante las largas horas quedas e insomnes, y sus sentidos sutilizados por la excitación nerviosa, habían registrado todos los cautelosos y amedentradores incidentes de la noche: el rumor frondal que se deslizaba con la brisa tibia a través de las persianas, el siseo de los grillos y el croar afónico de los sapos; y hasta una vez –¡con qué pavor lo recordaba a la mañana siguiente!– un leve y furtivo roce afuera, cerca de la ventana, como de uñas que se arrastraban sigilosamente por la fachada de madera.

Sus grandes ojeras violáceas y su mate palidez la delataron, al desayuno, a los ojos expertos de Mamita Lola. Don Gabriel vio cómo madre e hija se cruzaban algunas palabras en voz baja, y oyó a Cuca contestar en el mismo tono confidencial, ruborizándose ligeramente:

—No, no fue eso, mamita… Estoy bien… Es que no pude dormir anoche de miedo… Hace muchas noches que me pasa lo mismo.

Y añadió, buscando la corroboración de una inquietante sospecha: —¿No oyes tú ruidos en la arboleda desde tu cuarto?

Mamita Lola contestó negativamente y don Gabriel intervino:

—Lo que tiene esa niña es que lee mucho, vieja… Debes quitarle todos los libros.

—Dice que oyó gente anoche en el jardín –aclaró Mamita Lola, sugestionada ya por la inducción.

—¡Qué gente ni qué ocho cuartos! ¿Quién se va a meter acá?

Pero don Gabriel mismo no estaba seguro. Tampoco él había dormido bien la noche anterior, preocupado con los temores de Niña Cuca. Se había levantado varias veces a fumar junto a la ventana de la alcoba conyugal, que quedaba detrás de la de su hija, en un ángulo de la casa, y había contemplado por largos ratos el jardín, cuajado de vagorosos resplandores y de formas recortadas y movibles. En una ocasión le pareció ver que una de las ventanas del pabellón de la servidumbre doméstica, anexo a una de las alas saledizas de la casona, se iluminaba con una vacilante claridad rojiza. Fue un momento nada más: luego todo quedó de nuevo en la sombra, y don Gabriel, henchidos de sueño los párpados, había vuelto a su lecho.

Al día siguiente, después de las insinuaciones de Cuca en la mesa, el colono decidió salir de sospechas, y aquella misma tarde ordenaba confidencialmente a Pancho El Bilbaíno, uno de los mayorales del ingenio:

—Esta noche me suelta uno o dos perros en la arboleda.

—¡Cómo! Don Gabriel, ¿frente a la casa?

—Sí –replicó el hacendado con alguna indecisión–. ¿Por qué? ¿Hay peligro?

—¡Digo!… Pueden coger a alguno de esos congos que les da por bailar de noche, o a alguien de la casa. Ya sabe usted que esos animales son fieras cuando se tiran.

Don Gabriel reflexionó un momento. Al fin decidió:

—Bueno, pues que no bailen. Avísales. No quiero más música después de las nueve: que se vayan al cañaveral… Y tú encárgate de recoger los perros todas las mañanas, antes de que se levante la gente de la casa… Para mí que hay fantasmas en el jardín por las noches.

El mayoral soltó la carcajada. Don Gabriel añadió, como para justificar su ingenuidad:

—Cosas de la niña, de Cuquita. Dice que todas las noches oye pasos entre las matas… Por si acaso, ¿sabes?

* * *

Y la sospecha se justificó.

A la mañana siguiente, muy temprano, Pancho El Bilbaíno, llamó a la casa de vivienda. Tardó en oírse adentro el trajín de alguien que apartaba trancas y cerrojos, y al cabo una de las viejas esclavas asomó por la puerta entreabierta su cara abotargada.

—A don Gabriel que se levante enseguida.

—¿Don Gabrié…?

—Sí, don Gabriel, don Gabriel, que se levante… Anda pronto, negra maldita, ¿no oyes?

Y el vizcaíno dio un apremiante empujón a la vieja, que atravesó la sala sosegadamente monosilabeando, y abriendo desmesuradamente los amarillentos ojos, poco antes medio cerrados de sueño.

Al poco rato salía don Gabriel en camiseta y con las botas de elástico mal calzadas sobre los bajos del pantalón de dril.

—¿Qué pasa? ¿Fuego?

—No, no se asuste… no es nada. El fantasma que cayó… Ya le dije a usted que esos mastines son fieras; al ir a recogerlos, acabo de encontrar a la orilla del estanque el cuerpo de un negro, con el pescuezo abierto a dentelladas.

Don Gabriel se quedó inmóvil, mirando al capataz de hito en hito.

—¡Un negro! ¿Estás seguro de que está muerto?

—¡Digo! Vaya a verlo… Pero se defendió, como hay Dios… Uno de los perros está medio deshuesado.

Don Gabriel, siempre con la mirada fija en El Bilbaíno, se peinaba en silencio las patillas, enmarañadas durante el sueño. En el fondo de su alma honrada comenzaba a latir un remordimiento. El mayoral añadió, al cabo de algunos minutos:

—Por eso he querido despertarle. A ver qué quiere usted que se haga con el cadáver. No conviene que lo vean los otros; y, por otra parte, como usted le tenía tanta ley al bárbaro ese, con perdón sea dicho.

El hacendado tuvo una rápida intuición:

—¿Es el aschanti entonces, eh?

El mayoral asintió, al tiempo que detrás de los dos hombres se oía un “¡Ah!” sofocado. Era de Niña Cuca, que, enterada por la esclava de la visita intempestiva del capataz, se había tirado de la cama, obedeciendo a un imperioso presentimiento. Muy pálida, con el pelo suelto cayéndole en desorden por encima del blanquísimo matinée, la vieron los dos hombres asirse a la mampara del comedor, para no caerse.

Don Gabriel se acercó a ella en ademán entre solícito y reprensivo, y ya iba a iniciar una reconvención, cuando la joven reclinó la cabeza contra el pecho de su padre, murmurando estremecida: Muerto… muerto… Belén…

* * *

Estuvo muy enferma por algunos meses después. El médico que se hizo venir de La Habana para atenderla, recomendaba un cambio urgente “de aire”: alguno de los cayos al norte de la Isla, por ejemplo, La Habana, quizás. Cualquier parte, con tal de sacarla de allí. La niña padecía de un abatimiento nervioso que, a su edad, podía traer malas consecuencias. Nadie podía decir que no llegara hasta a perder el juicio. Los síntomas –aseguraba el doctor– eran alarmantes.

Niña Cuca, en efecto, tenía excentricidades de lunática. Lloraba y gritaba sin razón, hablaba a menudo en voz alta, profiriendo frases de febril incoherencia. Y –cosa extraña– ella, antes tan poco dada a los rezos, bajaba ahora todos los vésperos al oratorio, a la hora en que se oía sonar afuera la música ritual de los esclavos, con su dejo bárbaro y doliente, y colocaba frente a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre un ramo fresco de guacamayos, que se hacía traer todas las tardes de la arboleda.

En cuanto a los cocuyos, Niña Cuca les había cobrado un acendrado horror, desde que Pancho El Bilbaíno la enterara una vez, mientras daban un paseo en la volanta, de cómo él había hallado aquella mañana, junto al cuerpo cenizo de Belén el aschanti, un pañuelo anudado por las puntas que clareaba en la grisura del alba con una iluminación glauca y extraña.

Cambridge, agosto de 1919

(Tomado de Bohemia, La Habana, vol. 10, n. 40, 5 de octubre, 1919, pp. 3-4, 31 y 33.)

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |

Felicitaciones al amigo Ricardo, que prosigue, infatigable y talentoso, una labor tan ardua. Mis mejores augurios…